目次

- 1 Sales Cloudの料金表

- 2 Salesforceの料金が“高く見える”3つの理由

- 2.1 他ツールより高い料金設定

- 2.2 構築・運用にかかる“見えにくいコスト”の蓄積

- 2.3 「使いこなせない=もったいない」と感じやすい

- 3 Salesforce導入にかかる“ざっくり予算感”とは?

- 3.1 フリーランスに開発を依頼した場合

- 3.2 企業に外注した場合

- 4 高いのにSalesforce導入企業が絶えない理由

- 4.1 年収1000万円の人材でも再現できない“仕組み化”ができるから

- 4.2 現場も経営も納得する“1つの仕組み”を作れるのはSalesforceだけ

- 5 Salesforceを活かせなかった企業が必ずハマった落とし穴

- 5.1 既存業務にツールを“無理やり”合わせようとした

- 5.2 「現場の声」を全部聞きすぎて、設計がブレた

- 5.3 導入後の“育てる運用体制”がなかった

- 6 Salesforce運用のスモールステップの進め方

- 6.1 全社規模ではなく1部門・1業務で“成果の型”をつくる

- 6.2 「業務フローの整理」と「データの整備」から始める

- 6.3 導入支援会社と連携する

- 7 最後に|御社に最適な活用設計を無料で診断します!

Salesforceの導入を任された担当者のあなた。責任のあるポジションを任され、期待も大きい一方で、不安もあるのではないでしょうか。

「Salesforceって、やっぱり高いな…」

1ユーザーあたりの月額費用に加え、初期構築や運用体制の整備、トレーニングコストまで含めると、そのインパクトは決して小さくありません。

でも、その“高い投資”を成果に変えている企業が、確実に存在するのも事実。

本記事では、なぜSalesforceが高く見えるのか、その費用感と導入効果のバランス、実際の構築事例、そして導入で失敗しないための進め方まで、導入担当者の立場で役立つ情報をまとめました。

今後の設計の判断材料として、ぜひ最後までお読みください。

Sales Cloudの料金表

まず、SalesforceのCRM/SFA機能を搭載した営業支援ツールSales Cloudの料金を紹介します。以下の表のような料金設定になっています。

| プラン名 | 料金(円/ユーザー/月) | 備考 |

|---|---|---|

| Starter | 3,000 | 10名までの利用可能 |

| Professional | 9,600 | – |

| Enterprise | 19,800 | 最も利用されているプラン |

| Unlimited | 39,600 | – |

Professionalプラン以上ではユーザー数に上限が設けられていないため、多くのユーザーでの利用が可能です。これにより、中規模から大規模な企業でも柔軟に対応することができます。

Salesforceの料金が“高く見える”3つの理由

基本料金を理解したところで、どうしてSalesforceの製品が高いと感じてしまうのかーその原因について探っていきます。

他ツールより高い料金設定

Salesforceが「高い」と感じられる理由のひとつに、他の代表的な業務支援ツールとの価格差があります。

特に、導入検討時によく比較対象に挙がるのがkintoneやHubSpotです。

| ツール名 | 月額料金 | 導入のしやすさ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| kintone(サイボウズ) | 1,500円〜/ユーザー | ◎(プラグインや初期構築も簡易) | 現場主導で業務アプリを自作できる |

| HubSpot(Sales Hub Starter) | 5,400円(税込)〜/ユーザー | ◎(ノーコードで直感的) | 無料プランあり、非エンジニアでも扱いやすい |

| Salesforce(Sales Cloud Enterprise) | 18,000円(税抜)〜/ユーザー | △(初期構築・運用設計が前提) | 全社レベルの業務改革が可能なプラットフォーム型 |

※Salesforceにはより安価なプラン(Essentials/Professional)も存在しますが、営業活動の可視化・自動化・レポート設計などを本格的に行いたい企業では、Enterprise以上の導入が一般的なため、本記事ではEnterpriseプランを基準に比較しています。

こうした比較をしてみると、Salesforceは明らかに“高価格帯”に位置しており、

「まずは手軽に始めたい」「自社で運用できる範囲から試したい」という企業にとっては、ハードルが高く見えるのも無理はありません。

加えて、Salesforceは単なるCRMにとどまらず、SFA(営業支援)、MA(マーケティングオートメーション)、サポート管理、業務フローの統合など、全社レベルで業務を再設計できる“プラットフォーム”として提供されている点も、「比較の難しさ」や「価格の高さ」として認識されがちです。

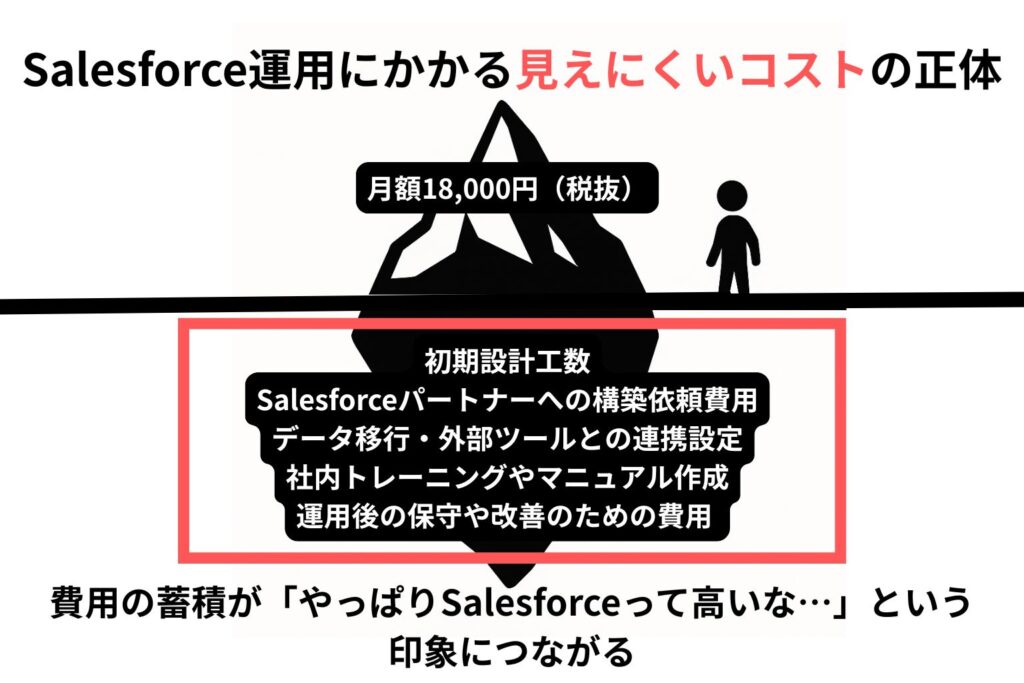

構築・運用にかかる“見えにくいコスト”の蓄積

Sales Cloud Enterprise版は1ユーザーあたり月額18,000円(税抜)。これだけでも「ちょっと高いな」と感じるかもしれません。

でも実際にコストを押し上げているのは、それだけではありません。

Salesforceを自社に合った形で使おうとすると、初期構築・カスタマイズ・連携開発・運用サポートなど、さまざまな“見えにくい費用”が積み重なっていきます。

これらの多くは、比較表には載っていないコストです。

そのため、導入前には見落とされがちですが、実際に運用してみると、こうした費用の蓄積が「やっぱりSalesforceって高いな…」という印象につながります

「使いこなせない=もったいない」と感じやすい

Salesforceは、数あるCRMの中でも非常に多機能で、自由度の高いプラットフォームです。

その分、「これだけの機能があるのに、自社ではほんの一部しか使えていない」と感じてしまう場面も少なくありません。社内からも「高い費用をかけているのに、結局そこしか使ってないの?」という声が出てくると、導入担当者としてはプレッシャーを感じやすくなります。

機能を“使いこなしていない=無駄にしている”という意識が強まり、金額以上に「コストに見合っていない感」が募ってしまうのです。

Salesforce導入にかかる“ざっくり予算感”とは?

Salesforceを本格的に導入する際、多くの企業が不安に感じるのが「初期費用はどのくらいかかるのか?」という点です。

この章では、よくあるSales Cloudの導入構成をもとに、実際にかかる費用感を具体的にシミュレーションします。

顧客管理・案件管理を目的としたSales Cloud構築

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 導入ライセンス | Salesforce Cloud Enterprise Edition(30ライセンス) |

| 構築範囲 | リード、取引先、取引先責任者、商談、見積書 |

| その他設定 | アプリ設定、テスト(Sandbox含む)、契約・受注フロー、レポート・ダッシュボードの構築 |

フリーランスに開発を依頼した場合

費用:約450万円

内容:フリーランスエンジニア1名が準委任契約で、設計・構築・設定作業を全て担当

前提:単価月100万円、期間4.5ヶ月で算出

※短期間での納品を希望する場合、複数人対応やPM費用が加算され、さらに費用が増える可能性もあり

企業に外注した場合

費用:約535万円

チーム体制と費用内訳:

| 担当者 | 役割 | 月単価 | 稼働期間 | 費用 |

|---|---|---|---|---|

| プロジェクトマネージャー(兼務) | 進行管理・調整 | 67万円 | 2ヶ月の1/3 | 135万円 |

| コーディング担当エンジニア | 実装作業 | 120万円 | 2ヶ月 | 240万円 |

| ノンコーディング担当エンジニア | 初期設定・構築 | 80万円 | 2ヶ月 | 160万円 |

| 合計費用 | – | – | – | 535万円 |

この体制では、最短2ヶ月でのリリースも可能とされており、スピードと品質を重視したい企業に適しています。

Salesforce導入にかかる費用は、依頼する体制やプロジェクトの規模により大きく変動します。

相場としては、3ヶ月程度のプロジェクトで600万円前後、半年規模で1,000万円以上になるケースも少なくありません。

「月額ライセンス料金」だけを見ていると見落としがちですが、実際の導入・構築にはこうした初期投資がセットでかかることを念頭に置いておく必要があります。

高いのにSalesforce導入企業が絶えない理由

前章までお伝えした通り、Salesforceはライセンス費用に加え、導入・運用面でも見えにくいコストが発生しやすく、初心者には扱いづらいと感じられる側面があります。

それでもなお、Salesforceの導入企業が後を絶たないのはなぜなのか──ここでは、“高くても選ばれる理由”を紐解いていきます。

年収1000万円の人材でも再現できない“仕組み化”ができるから

Salesforceが「高い」と言われながらも、多くの企業に選ばれている理由の一つが、人の力では再現しづらい“営業の仕組み化”を実現できる点にあります。

たとえば、営業の進捗管理をExcelで行っている企業では、個々の担当者が報告資料を作成し、マネージャーがそれを集約・判断する、という形が一般的です。

しかし、この方法では、情報が属人化しやすく、営業活動の実態やボトルネックが見えにくいという問題がつきまといます。

一方、Salesforceを活用すれば、以下のような仕組みが自動で・正確に・リアルタイムで機能します。

- 商談の進捗状況や成約率がグラフやレポートで可視化される

- 活動履歴や案件ごとのタッチポイントが一元化される

- ダッシュボードで「今、どこが弱いのか」「次に何をすべきか」が見える化される

仮に、これらの状況判断やレポート作成、全体管理をすべて人力で行おうとすれば、

年収1000万円以上のマネジメント人材がフル稼働してようやく実現できるレベルの対応が必要です。

そして、それでも「属人化」「スピード」「抜け漏れ」のリスクは完全には避けられません。

つまりSalesforceは、「高いツール」ではなく、“人間では再現が難しい”業務の可視化と仕組み化を、自動的に回すための投資先とも言えるのです。

現場も経営も納得する“1つの仕組み”を作れるのはSalesforceだけ

多くのツールは「現場では使いやすいけど、経営が見たい数字は別ツールで集める必要がある」「経営の可視化はできるけど、現場には扱いづらい」といったジレンマを抱えています。

その点、Salesforceは1つのプラットフォーム内で、現場の使いやすさと経営の意思決定に必要な情報可視化を両立できるのが大きな特長です。

たとえば…

- 営業担当には、日々の活動や見積もり期限など“必要な情報だけ”をスマホでも見やすく

- マネージャーや経営層には、進捗状況や売上予測をダッシュボードで“自動でレポート化”

- 権限や役割に応じて、表示内容や操作範囲を切り分けることも可能

現場が自然に入力した情報が、そのまま経営の判断材料になり、報告業務や集計作業を減らしながら、組織全体のパフォーマンスを可視化できます。

「現場と経営の橋渡し」がツール内で完結できる柔軟性こそが、Salesforceが“高くても選ばれる理由”のひとつです。

Salesforceを活かせなかった企業が必ずハマった落とし穴

ここでは、Salesforceを“活かしきれなかった企業”に共通する落とし穴について解説していきます。

既存業務にツールを“無理やり”合わせようとした

Salesforce導入に失敗する企業に多いのが、これまでの業務フローをそのまま残そうとして、ツール側を無理にカスタマイズしてしまうケースです。たとえば、Excelでの管理方法や紙の承認フロー、属人的な営業ルールなどを、Salesforce上に再現しようとすると、

- 設計が複雑になる

- 部門ごとに使い方がバラバラになる

- 小さな修正にも多くの工数がかかる

- 担当者が変わると運用が止まる

といった問題が起こりやすくなります。

本来、Salesforceのような柔軟なツールは、業務の方をツールに合わせて再設計する前提で導入すべきもの。

「今のやり方を守る」ことに固執してしまうと、逆にツールの効果を発揮できず、運用が形だけになってしまうのです。

「現場の声」を全部聞きすぎて、設計がブレた

Salesforceの導入でありがちなのが、「現場の要望をすべて取り入れようとして、システム設計が迷走する」ケースです。「〇〇機能がほしい」「この入力項目も追加したい」といった声をすべて反映すると、画面が複雑になり、誰のための設計か分からなくなります。

本来、現場の声は参考にしつつも、全体の業務フローや目的に沿った設計を保つことが重要です。

「親切心で作った機能が、実は誰にも使われていない」──そんな事態にならないよう、割り切りと優先順位づけが導入成功のカギとなります。

導入後の“育てる運用体制”がなかった

Salesforceは導入して終わりではなく、運用を育てていく体制づくりが欠かせません。

にもかかわらず、多くの企業が「最初に構築したまま放置」してしまい、使いづらいまま定着しないという状況に陥っています。例えば、社内トレーニングが一度も行われておらず、活用を推進する担当者がいなため、機能の更新や改善が止まっているというケースが多くみられます。

どんなに良いツールでも、運用のフォローや改善がなければ、使われなくなるのは時間の問題です。

導入の成功は、「導入後にどう育てていくか」で決まると言っても過言ではありません。

下記の記事では、実際のSalesforce活用失敗事例をさらに具体的に紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください!

Salesforce運用のスモールステップの進め方

Salesforceで成果を出してい区ためには、いきなりフル活用を目指すのではなく、スモールステップで導入・定着させていくことが重要です。実際に、Salesforce機能全体の10%でも使ってたらすごいと言う声もあります。

ここでは、Salesforceを小さく始めるための具体的な進め方をご紹介します。

全社規模ではなく1部門・1業務で“成果の型”をつくる

Salesforceを導入するときにありがちなのが、「せっかく入れるなら一気に全社展開しよう」と考えてしまうことです。しかし最初から全体に広げようとすると、各部門で使い方がバラバラになり、想定以上のカスタマイズが必要になる恐れがあります。

そこでおすすめなのが、まずは1部門・1業務に絞って導入・運用し、“成果が出る形”をつくることです。

たとえば、営業部門で「商談管理」と「レポート表示」だけに絞って運用を開始すれば、短期間で現場に定着しやすく、改善のサイクルも回しやすくなります。

「業務フローの整理」と「データの整備」から始める

Salesforceを導入しても、うまく活用できない企業に共通するのが、「とりあえず入れてみたけど、何をどう使えばいいか分からない」という状態です。

この原因の多くは、導入前の準備が足りていないことにあります。

特に重要なのが、次の2つの事前準備です

| 業務フローの整理 | ・Salesforceを使う業務と改善ポイントを明確にする ・現場のプロセスやツール、引き継ぎの流れを洗い出す |

| データの整備 | ・既存の顧客情報や商談履歴の移行・管理方法を整理 ・重複や表記ゆれなどの不整合を事前に解消しておく |

これらの準備をせずに導入を始めると、「入力しづらい」「情報がバラバラ」といった不満が生まれ、定着しないまま使われなくなるリスクが高まります。

だからこそ、ツールを入れる前に業務とデータを“見える化”することが、成功の前提条件になります。

導入支援会社と連携する

Salesforceは非常に柔軟なツールですが、それゆえに「どう設計し、どこから始めればいいのか分からない」という壁にぶつかりやすいのも事実です。

特に、社内にSalesforce経験者がいない場合や、リソースが限られている場合には、導入初期から支援会社と連携することをおすすめします。

支援会社を活用することで得られるのは、単なる構築作業の代行ではありません。

本来の目的に沿って設計し、運用定着までを見据えたサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。

具体的には、

- 自社の業務に合った機能の取捨選択

- 無理のないステップでの構築スケジュール設計

- 導入後の定着支援や、教育・マニュアル整備のサポート

など、“使い続けられる仕組み”をつくるためのパートナーとして伴走してくれる存在です。

何度も言うように、Salesforceのような柔軟性の高いツールは、ただ導入するだけでは成果につながりません。

「何をどう使うか」を一緒に考えられる支援会社と連携することで、自社にとって最適な活用の形が見えてくるはずです。

最後に|御社に最適な活用設計を無料で診断します!

Salesforceは、しっかり設計・運用すれば強力な武器になりますが、すべての企業にとって“正解”とは限りません。

だからこそ「何を基準に判断すればいいのか分からない」「この費用をかける価値が本当にあるのか不安」

そんな悩みを抱えたまま、社内で判断を迫られている方も多いのではないでしょうか?

そこで私たちは、Salesforceの導入・活用について“御社に合っているかどうか”を客観的に見極める30分の無料相談を行っています。

Salesforceを高い買い物にしないために。まずは、今の課題を一緒に言語化するところから始めてみませんか?